Диалог

"Диалогические отношения…это почти универсальное явление, пронизывающее всю человеческую речь и все отношения и проявления человеческой жизни, вообще все, что имеет смысл и значение. Чужие сознания нельзя созерцать, анализировать, определять как объекты, вещи, - с ними можно только диалогически общаться".

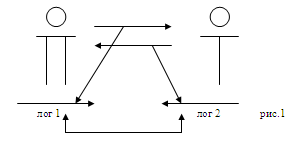

Ситуация диалога представляет собой идеальные условия для философского усилия. Здесь собеседник – зеркало, которое вынуждает нас постоянно рефлексировать к основанию, с которого мы высказываем свое осуждение. На рисунке это можно было бы изобразить так:

Передавая, высказывая какое-либо суждение своему собеседнику в диалоге, человек не просто говорит о том, что пришло ему в голову, он обращается к сути того, о чем говорит. Таким образом, получается, что диалог происходит на более глубоком уровне, чем просто обмен информацией.

Здесь всегда стоит вопрос о знании, о степени его присутствия в душе человека, высказывающего какое-либо положение. Иными словами, для нашей способности суждения диалог оказывается условием сознательности и школой ответственности.

Диалог формирует и путь, прохождение по которому необходимо для определения границ знания, особенно когда это касается таких предельных предметов постижения, как благо или само бытие – этот вечный предмет вопрошания философов (что есть все? что значит "быть"?).

В форме диалога были написаны все произведения Платона, кроме "Апологии Сократа". Диалогическая форма вытекала у Платона как из необычайной живости и подвижности аттического мышления, так и из потребностей чисто литературного развития, шедшего из эпоса, лирики и драмы к лирико-эпической и драматической прозе. Античная философия, как и все античное литературное творчество, немыслима без вечной постановки все новых и новых вопросов, без напряженных исканий ответа на них, без страсти к спорам, к самым извилистым мыслительным приемам, без восторга перед словесными приемами, речами и цветистой риторикой.

Платоновский диалог как форма драматизма мысли очень часто приводил к неожиданным результатам ввиду чрезвычайно извилистого, противоречивого и прихотливого своего развития. В них такая масса повторений, уточнений, возвращений к предыдущим тезисам, уклонений в сторону, что сплошь и рядом такие диалоги не столько создают строго логическую концепцию, сколько вызывают у нас впечатление чего-то музыкального. Именно благодаря диалогу, т.е. благодаря слишком подвижному и горячему драматизму мысли, платоновская философия, в конце концов, отказывается от какой бы то ни было системы. Этим же объясняется и то, что диалог Платона всегда перемежается какими-нибудь другими поэтическими жанрами.

Диалог Платона пронизан речами. Они и многочисленны, и по стилю своему полны разного рода эстетических модификаций: то они просты, естественны, человечески убедительны; то они поражают нагромождением изысканных, острых, динамических ощущений; то они порождены небывалым антиномизмом жизни и неожиданными моральными выводами из достаточно гротескных ситуаций.

Основной философский метод Платона – диалектический. Диалог здесь – литературная форма для неизменного драматизма мысли. Диалогическая форма у Платона, в конечном счете, была ни чем иным, как его внутренним разговором с самим собой. В диалоге – поддержка. Читатель видит, как автор доходит до истины, весь путь налицо.

Характерно платоновское отношение к письменной речи, фиксирующей происходящее в диалоге событие философии. Письменная речь не может заменить устной беседы, поскольку последняя является не только упорядоченным рассуждением, но и столкновением двух воль, двух различных мировоззренческих установок, которые всегда задают новый континуум философского поиска. Например, в текстах Платона один из беседующих занимает место носителя истины, но автор все равно стремится сохранить – хотя бы формально – структуру беседы, оттеняя односложными реакциями второго участника наиболее важные смысловые повороты речи первого, становящуюся устной демонстрацией беседы с самим собой. В тех же случаях, когда текст у Платона приобретает монологический характер (например, вторая речь Сократа в "Федре"), Платон начинает утверждать, что перед читателем всего лишь "правдоподобный миф".

Информация о ообразовании:

Современные подходы в воспитании школьников

Обновление теоретической базы школьного воспитания является актуальной, насущной задачей. Воспитанность – одна из решающих жизненных ценностей. Она означает не только тягу к извлечению материальных благ, но и осознание необходимости широкой культуры. Концепция «Многокультурного образования» Г.Д. Дм ...

Виды и техники нетрадиционного рисования художественными материалами

Сегодня есть выбор вариантов художественного дошкольного образования, и определяется он наличием вариативных, дополнительных, альтернативных, авторских программно-методических материалов, которые недостаточно научно обоснованны и требуют теоретической и экспериментальной проверки в конкретных услов ...

Разработка методических рекомендаций по формированию связной речи у детей с ОНР

Впервые научное объяснение такому отклонению в развитии, каким является общее недоразвитие речи, было дано Р.Е.Левиной и коллективом научных сотрудников НИИ дефектологии АПН СССР (Г. И.Жаренковой, Г. А. Каше, Н.А. Никашиной, Л.Ф.Спировой, Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, А.В.Ястребовой и др.) в 50-60-е ...

Категории

- Главная

- Нетрадиционные формы организации обучения

- Экономическое мышление школьников

- Восприятие текста

- Эстетическое воспитание школьников

- Работа социального педагога

- Новые средства и методы образования

- Подробно о педагогике